在当代社会,体育精神的传承不仅是竞技能力的延续,更是人格塑造与社会责任感培养的重要途径。青少年作为未来的主力军,需要通过更多参与体育活动的机会,在实践中领悟团队协作、坚韧不拔和公平竞争的核心价值。本文将从教育体系改革、社会资源整合、榜样力量引导以及政策支持优化四个维度,探讨如何为青少年创造更广阔的体育发展空间,让体育精神真正融入他们的成长轨迹,成为推动个人与社会进步的内在动力。

传统教育模式中,体育课程往往被视为文化课的附属品,这种观念亟待转变。学校应当将体育教育提升至与文化教育同等重要的地位,通过系统化的课程设计,帮助学生建立终身体育意识。每周至少保证三节专项体育课,内容涵盖基础体能训练、运动技能学习以及体育文化知识普及。

创新教学方法能够有效激发青少年参与热情。引入游戏化教学、项目制学习等模式,让学生在竞技中感受运动乐趣。例如,将篮球教学分解为战术模拟、角色扮演等环节,既提升技能又培养团队意识。同时,建立科学的评价体系,关注进步幅度而非单纯成绩排名。

betway立即登录师资力量的强化是改革的关键。定期组织体育教师参加专业培训,更新教学理念与方法。鼓励退役运动员进入教育领域,将实战经验转化为教学资源。通过校企合作,引入社会体育指导员参与校园体育建设,形成多元化教学团队。

社区体育设施的完善是基础保障。政府应加大公共运动场地建设投入,确保每个社区配备标准化篮球场、健身路径等基础设施。推行场馆错峰开放制度,学生凭学生证可享受免费或低价使用时段,消除经济门槛对参与度的制约。

社会组织的协同发力能形成强大助推。体育俱乐部、青少年宫等机构可开展公益培训项目,为不同年龄段孩子提供阶梯式成长通道。企业通过赞助赛事、设立奖学金等方式反哺体育事业,构建多方共赢的可持续发展模式。

数字技术的应用开辟新可能。开发运动类APP记录训练数据,利用虚拟现实技术模拟专业训练场景。线上平台整合分散的体育资源,实现教练预约、场地查询、赛事报名等功能一体化,提升参与便利性。

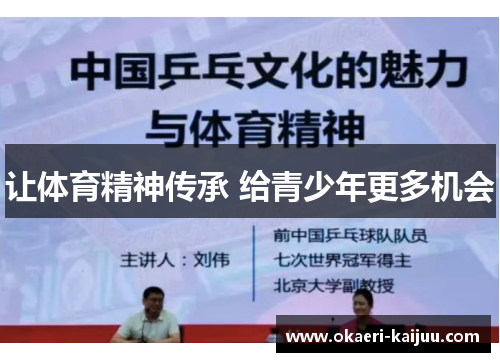

职业运动员的示范效应不可替代。建立运动员进校园长效机制,通过分享成长故事传递体育精神内涵。例如,邀请奥运冠军开展主题讲座,用真实经历诠释坚持与拼搏的价值。定期组织青少年观摩专业训练,近距离感受竞技体育的魅力。

校园体育明星的培养同样重要。完善校级联赛体系,打造属于学生自己的偶像。通过校报、短视频平台等媒介宣传优秀运动员事迹,树立可亲可学的身边榜样。这种同龄人间的正向激励,往往能产生更强烈的共鸣效应。

媒体传播需要承担社会责任。电视台应增加青少年体育赛事转播比例,制作寓教于乐的体育综艺节目。新媒体平台可发起运动挑战赛,用流量赋能正能量传播。通过多维度内容输出,塑造积极健康的体育文化氛围。

顶层设计的优化是根本保障。教育部门应将体育素养纳入学生综合评价体系,高校招生适当增加体育特长考量权重。出台青少年体育促进条例,明确政府、学校、家庭三方责任,建立跨部门协作机制。

专项资金的合理配置关乎实施效果。设立青少年体育发展基金,重点支持偏远地区学校体育设施建设。推行运动伤害保险制度,消除家长后顾之忧。对开展特色体育项目的机构给予税收优惠,激发社会力量参与积极性。

国际经验的借鉴能加速进程。研究发达国家青少年体育培养模式,结合国情进行本土化改造。例如引入德国"运动友好学校"认证体系,建立分级评估标准。通过中外联合培养计划,拓宽青少年国际视野,提升竞技水平。

总结:

体育精神的传承需要构建完整的生态系统,从教育理念革新到社会资源整合,从榜样力量塑造到政策体系支撑,每个环节都不可或缺。当学校打破唯分数论的桎梏,当社区提供触手可及的运动空间,当榜样成为照亮前路的明灯,青少年便能真正在体育实践中收获成长。这种浸润式培养不仅造就健康体魄,更锻造出直面挑战的勇气与团结协作的智慧。

展望未来,随着各方力量的持续投入与协同创新,体育必将突破竞技场的边界,成为青少年人格教育的重要载体。当更多孩子在运动中学会尊重规则、超越自我,体育精神便完成了最生动的传承。这不仅关乎个体发展,更是培育社会栋梁、塑造民族气质的关键所在,其影响将随时间推移显现出深远价值。

当美国足球世界杯冠军队员的名字再次出现在参赛名单上时,球迷们的欢呼声中混杂着惊讶与期待。这些曾站上世界之巅的球员,在职业生涯的暮年选择重返赛场,不仅是个人竞技状态的挑战,更是对足球精神的重新诠释。他们用经验弥补体能差距,用智慧对抗岁月侵蚀,在绿茵场上书写着“第二春”的传奇。本文将从动机、挑战、角...

在第十四届全运会男子100米决赛中,短跑新星张三以9秒98的成绩打破赛会纪录,夺得职业生涯首个全国冠军。这位来自山东的23岁选手,用闪电般的速度改写了中国短跑历史,展现了新时代运动员的拼搏精神。本文将从成长历程、备战细节、临场突破、时代意义四个维度,全景解析这场载入史册的胜利。赛道上的刹那辉煌,...